«Директор все решает сам, не хочет слышать о проблемах и рисках. Позволяет насмешки, издевки, переходит на личности. Работать в такой атмосфере невозможно» — написали сотрудники крупной производственной компании HR.

Действовать нужно было быстро, потому что ситуация могла навредить бизнесу: в тот момент команде предстояло выложиться по максимуму, чтобы успеть с проектами до конца сезона. Если из-за напряженной обстановки люди уволятся или снизят темп, сроки сорвутся. Компании придется платить штрафы.

Что делать HR? Как донести лидеру, что его токсичное отношение снижает эффективность команды и бизнеса? Как помочь найти общий язык лидеру и команде ради общей цели?

В статье-кейсе наш эксперт — Оксана Тихомирова расскажет, как решала эту ситуацию, когда была в роли HRBP. Оксана — COO и Лидер практики по развитию человеческого капитала theTeam, Executive и Бизнес-коуч, профессионал в области управления людьми и HR-процессами с 20-летней управленческой практикой в крупном российском и международном бизнесе.

В статье узнаете:

— каким образом определить, почему в команде сложилась токсичная обстановка и кто в этом виноват;

— как помочь лидеру услышать команду и перейти от обесценивания к конструктивному взаимодействию;

— что сделать, чтобы в команде стало безопасно и комфортно работать, а эффективность выросла.

Какие 4 этапа помогли разобраться, что лидер «повелевает», а команда — молчит, терпит и выгорает?

На первый взгляд все было спокойно. Опросы вовлеченности показывали высокие результаты и не подсвечивали проблему. Лидер давно вел себя конфликтно, но ситуацию замалчивали.

После жалобы сотрудников Оксана начала внутреннее расследование.

Этап 1. Собрала команду, от которой пришла жалоба, выслушала ее позицию и отметила «нездоровые» моменты:

— лидер требовал повышать производительность при значительном снижении издержек. Одно противоречило другому. Например, говорил закупать запчасти по самой низкой цене, чтобы экономить на ремонте. В результате станки выходили из строя и требовался внеплановый ремонт. Снова покупали дешевые запчасти, случались повторные поломки, простой, брак продукции. Круг замкнулся: поломка — низкокачественный ремонт — снова поломка.

— люди боялись говорить о проблемах, потому что лидер обвинял и наказывал того, кто «принес плохую новость». Сложилось правило, что работать с нарушениями — это нормально. Команда не стремилась что-то улучшить или исправить. Приказы спускались сверху и их выполняли без обсуждения.

— сотрудники не понимали, по какой логике принимаются решения. Например, отдел закупок просто получал список, что надо купить, без объяснений, зачем и почему. Команда работала в неопределенности.

— были простои, из-за чего производство нарушало сроки и клиенты не получали продукцию вовремя. Компания платила штрафы за срыв поставки, а отношения с покупателями портились. Отдел продаж выслушивал претензии и оправдывался перед покупателями, из-за чего возникали конфликты между «продавцами» и производством.

— людей раздражали постоянные переработки. Когда оборудование запускали после простоя, приходилось задерживаться и работать в авральном режиме, чтобы наверстать план.

В команде выросло напряжение. Ключевые сотрудники выгорели и хотели уволиться. Упали эффективность и производительность.

Этап 2. Провела встречи 1-2-1 с членами команды, чтобы понять, какие проблемы можно решить здесь и сейчас:

— обсудили смену поставщика запчастей, чтобы закупать дорогие, но качественные детали для оборудования;

— подняли вопрос о покупке удобной спецобуви для работников. Члены команды давно говорили директору, что закупленная ранее спецобувь низкого качества и не защищает от травм, но он не слышал.

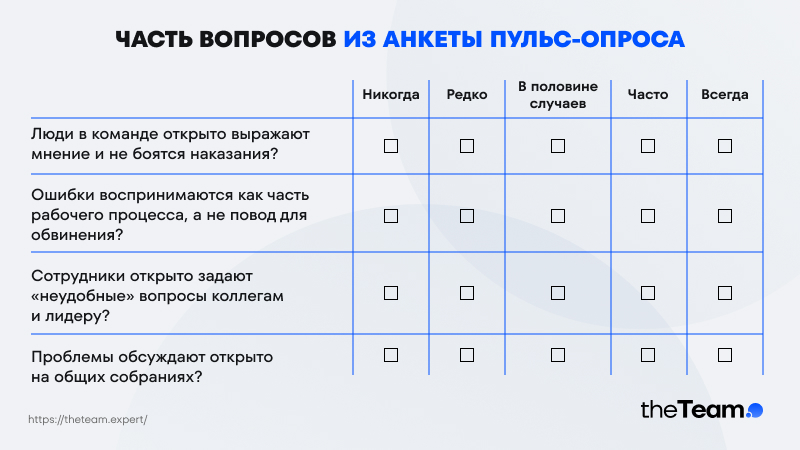

Этап 3. Запустила анонимный пульс-опрос, чтобы вскрыть проблемы, о которых сотрудники боялись говорить открыто. Такой опрос называют «градусником безопасности». Он помог увидеть, как обстоят дела в команде в целом.

В пульс-опросе используется шкала от 1 до 5. Чем больше баллов, тем «теплее и безопаснее» климат в команде. Ответы подсвечивают проблемы

Этап 4. Оксана лично посещала командные совещания. Наблюдала, кто говорит, а кто молчит и делает вид, что его нет. Проанализировала, в каком стиле проходит обсуждение, как дают и принимают обратную связь.

Стало ясно, что директор не руководит, а «правит» через страх и угрозу наказания. Команда не развивает бизнес, а просто отбывает время на совещаниях и исполняет приказы, даже если они вредят компании. Сотрудники боятся сказать лишнее слово, чтобы не вызвать агрессию. В команде серьезные проблемы с психологической безопасностью.

Как HRBP через работу с лидером возвращал доверие и безопасность в команду, чтобы повысить ее эффективность?

Психологическая безопасность не появляется по нажатию кнопки. Она формируется в результате долгой работы. И начинается с лидера. Именно руководитель, а не HR-функция или команда, формирует культуру, в которой комфортно работать и не страшно проявлять инициативу.

Шаг 1. Оксана работала один на один с директором. Показала результаты пульс-опроса, поделилась наблюдениями по итогам посещения совещаний. Задавала вопросы, чтобы понять его отношение к ситуации:

— Как думаете, насколько люди чувствуют себя в безопасности рядом с вами?

— Какие ваши действия влияют на ситуацию в команде и как меняют ее?

— Что вы говорите или делаете такого, что может пугать или обесценивать?

— Что произойдет, если оставить психологическую атмосферу в команде такой, какая она сейчас?

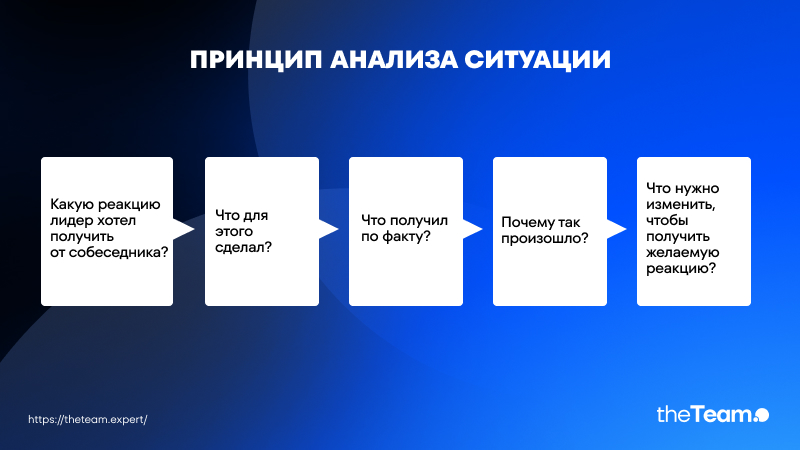

Шаг 2. Превратили каждую встречу с лидером в аналитический разбор конкретных ситуаций. Это было «погружение с аквалангом» в проблему, чтобы разобрать ее на составляющие и найти решение.

На встречах разбирали вопросы:

— Когда вы отреагировали на сказанное сотрудником фразой «это бред», вы заметили, как затихла команда?

— Это была та реакция, которой вы добивались?

— Что можно сделать по-другому в следующий раз?

Шаг 3. Оксана применяла метод «отзеркаливания», возвращая лидеру его же слова и поступки. Метод подсветил ошибки, помог лидеру оценить свое поведение и сделать выводы, где он поступает верно, а где обесценивает и демотивирует команду.

Сначала лидер воспринял инициативу Оксаны «в штыки». Считал, что нормально взаимодействует с командой и не замечал проблем. Занимал позицию: если кому-то что-то не нравится, то «дверь на выход открыта».

Чтобы «достучаться» до директора, Оксана на конкретных примерах показывала причинно-следственную связь между его поведением и затратами бизнеса.

Например, члены команды узнали, что для ремонта производственной линии лидер требует закупить комплектующие низкого качества → промолчали, потому что наорет/накажет/уволит → комплектующие поставили на линию → через месяц они вышли из строя, привели к поломке других узлов и браку продукции → линию неделю ремонтировали, из-за чего производство провалило план → компания просрочила поставку и заплатила штраф клиенту.

Постепенно удалось помочь директору увидеть, что из-за насмешек и обесценивания сотрудники работают вполовину продуктивности: ждут указаний сверху, не решаются предложить улучшения и боятся подсветить ошибки на этапе, когда их легко устранить. Это снижает результаты команды и прибыль бизнеса.

Шаг 4. Вместе с лидером составили план действий. Без воды и абстракций: конкретные шаги, поведение, реакции. Прописали фразы, которые не стоит говорить. Придумали, чем их заменить. Начали внедрять. Оксана оставалась рядом, как тренер со спортсменом — наблюдала, давала обратную связь, помогала корректировать действия.

Шаг 5. Провели командную сессию. Вместе с лидером и сотрудниками разобрали, что мешает говорить о проблемах, а что может помочь? Какие правила нужно принять в команде, чтобы слышать друг друга?

Часть правил взаимодействия уже были разработаны. Листки с ними висели на магнитной доске в общем помещении, чтобы любой мог прочитать. Но их не воспринимали всерьез и не применяли. Новые правила сформулировали совместно с командой, а не спустили сверху, чтобы сотрудники приняли их, поскольку сами приложили руку к их созданию.

Договорились:

— не перебивать друг друга и уточнять, если что-то непонятно;

— признавать ошибки и обсуждать, что из них можно вынести;

— благодарить за обратную связь, даже если она задевает.

Шаг 6. Провели обучение по «Кодексу деловой этики». Этот документ выстраивал строгую и прозрачную систему решения критических проблем, чтобы минимизировать риски и обеспечить культуру доверия. Он определял алгоритм действий в критических ситуациях, чтобы не импровизировать, а следовать установленным правилам. Кодекс был разработан давно, но не применялся.

Оксана настояла, чтобы каждый член команды ознакомился с документом. Разобрали, что считается критической ситуацией: провал сроков, ошибки в расчетах или задержка поставок. Проговорили порядок действий. Ключевая мысль разговора — критические ситуации нельзя скрывать. Их нужно обсуждать и анализировать.

Шаг 7. Ввели новый корпоративный ритуал — Вечер провальных историй или «Fuckup Night». Это встреча, где каждый сотрудник может открыто рассказать о своей ошибке и поделиться, какие выводы сделал.

Шаг 8. Директор начал регулярно благодарить команду за обратную связь, даже если она была неприятной. Это мотивировало людей говорить открыто и не бояться подсветить ошибки руководителя.

Что изменилось, когда команда открыто заговорила о проблемах, а лидер услышал обратную связь?

✔ Атмосфера в команде разрядилась. Люди перестали шептаться о проблемах в курилках, а открыто поднимали «неудобные» темы на совещаниях. Ошибки не скрывали, а обсуждали и устраняли. Перестали бояться друг друга и руководителя. Сотрудники снова стали командой с живым диалогом и взаимным уважением.

✔ Директор «пересел с трона в кресло лидера». Выходил из кабинета, встречался с сотрудниками в цехах и задавал им вопросы. Прислушивался к идеям, погружался в процессы и замечал проблемы «здесь и сейчас».

✔ Сократились срывы сроков, потому что люди начали предупреждать заранее, если что-то идет не так. Компания перестала терять деньги на штрафах, выплате неустоек и срочных переделках.

✔ Люди начали предлагать идеи, так как знали, что их услышат. Если идея срабатывала и приносила прибыль — автор получал премию. В команде появился интерес не только выполнять задачи, но и влиять на результат.

✔ Команда честно прошла опрос вовлеченности — HR впервые увидели комментарии, подтверждающие, что вовлеченность сотрудников на минимальном уровне. Это было хорошим результатом, потому что раньше люди боялись писать правду, а теперь показали реальную картину. Следующий опрос через год показал, что показатели вовлеченности растут и команда прогрессирует.

Положительные результаты удалось достичь, потому что Оксана в первую очередь начала менять отношение к ситуации не сотрудников, а лидера. Именно от руководителя зависит, какая среда формируется в команде: токсичная или комфортная и продуктивная.

Лидер развивает культуру лидерства и мотивирует людей на сверхрезультат, а HR-функция и члены команды только помогают ему.

Что делал HRBP, чтобы культура психологической безопасности не «испарилась» через полгода?

Создать в команде атмосферу честности и открытости — только полдела. Важно не дать ей рассыпаться со временем. Психологическая безопасность — не разовая акция, а образ жизни команды, который нужно регулярно поддерживать, чтобы сделать частью культуры.

Что помогло избежать «отката»:

1. Раз в месяц проводили короткий пульс-опрос и отслеживали, как меняется психологический климат в команде. Если цифры поползли вниз — значит, надо искать причину и «чинить». После обнаружения точечно работали с руководителем или командой.

2. Обучили руководителей культуре лидерства. Решения стали приниматься быстрее, ошибки происходили реже. Отделы перестали работать в изоляции и начали взаимодействовать. Люди работали на результат, а не из страха. Из сотрудничества исчезла токсичность, стало проще договариваться, что увеличило производительность.

3. Организовали встречи для командной рефлексии, ретроспектив и разборов рабочих ситуаций. Их проводили по договоренности: раз в неделю или раз в месяц. На встречах сотрудники анализировали, что сделано правильно, где допущена ошибка и как следовало поступить. Такой опыт позволил не действовать на свой страх и риск, а использовать готовые сценарии, эффективность которых проверена.

4. Регулярно проводили диагностику TeamCode, чтобы анализировать изменения культуры лидерства. Это помогло контролировать прогресс сотрудников и вовремя замечать, если что-то мешало быть эффективными.

5. Включили ценности «безопасность» и «открытость» в корпоративный кодекс, чем закрепили их в командной культуре. Разместили на интернет-портале компании информацию про ситуации, когда сотрудники проявили инициативу и были поддержаны. Этим показали, что если человек открыто говорит о проблеме, то его не «съедают», а благодарят.

6. Создали доверенные каналы, по которым сотрудник может оставить обратную связь или сообщить о риске ошибки. Например, установили «физический» почтовый ящик, куда сотрудники могли направлять вопросы, жалобы, предложения и критику «на бумаге» анонимно или подписавшись.